|

|

|

|

|

1 供给侧改革改变煤炭供给格局,运力出现结构性偏紧在我们 3 月 25 日发布的火电专题报告中,从整体层面我们判断 2018-2020 年煤炭产能净增加在 1-1.3 亿吨/年,预计 18 年新增消费量 8000 万吨,考虑到国家对劣质进口煤的限制将减少部分煤炭进口量,判断 18 年整体煤炭供需仍旧偏紧,但供需格局已有改善,接下来我们从运力的角度来分析煤炭的区域性供需情况。

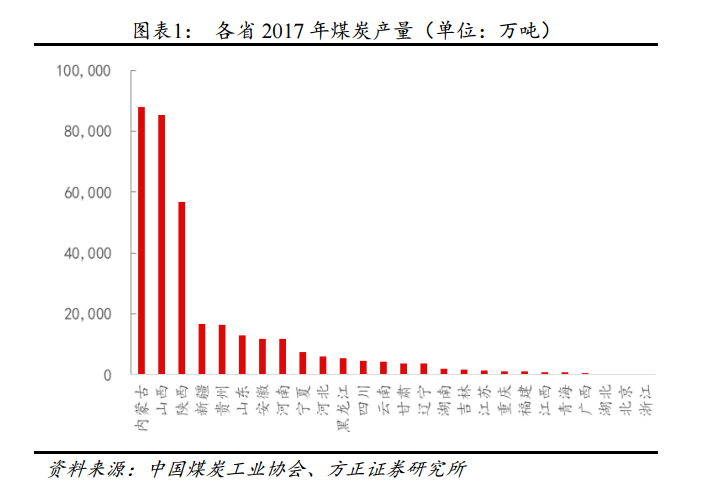

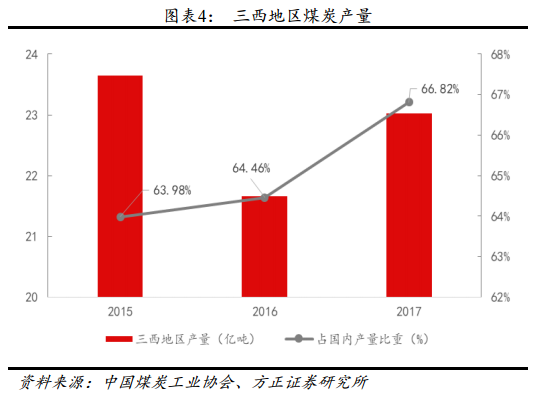

1.1 煤炭产量向“三西”地区集中内蒙、山西和陕西是主要煤炭产地。2017 年我国原煤产量达到 34.5 亿吨,其中内蒙、陕西和山西三个省份原煤产量达 23.02 亿吨,占全国原煤产量的 66.82%。其他原煤产量较多的省份包括新疆、贵州、山东、安徽、河南和宁夏等地,总体来看,原煤产量较高的地区分布在西部和北部,南部和东部的原煤产量较小。

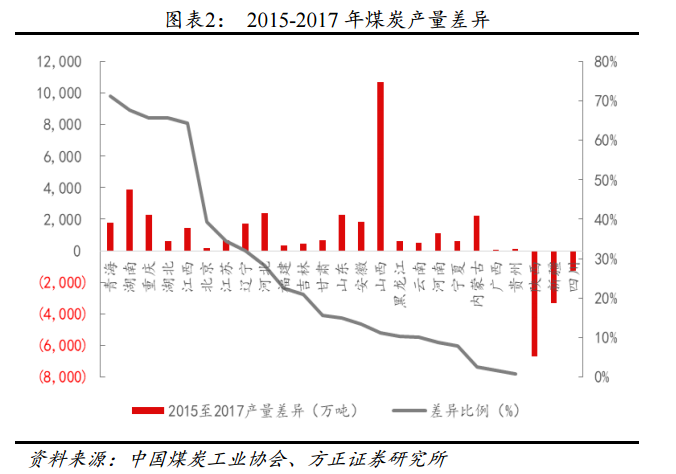

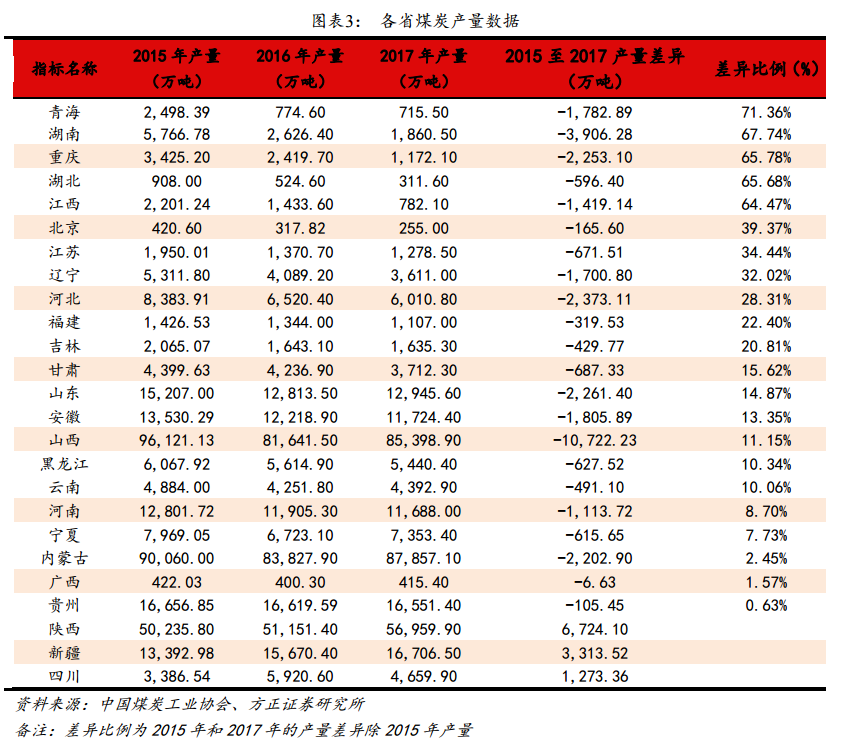

供给侧改革致中东部地区煤炭产量削减幅度较大。自 2016 年开始执行供给侧改革政策后,各地区均出现不同程度的产量减少,仅有陕西、新疆和四川三个省的原煤产量有所增加。从绝对值上看,2016 年和 2017 年山西省产量削减量最高,达到 1.07 亿吨,其次为湖南、河北、山东等地区。

从削减的比例上看,青海、湖南、重庆、湖北、江西等地区的 2 年产量削减幅度超过 60%。综合分析各省 2015 年-2017 年的产量差异,可发现中东部地区省份原煤产量削减幅度较大。

煤炭产量向“三西”地区集中。2017 年陕西、山西和内蒙三省产量合计为 23.02 亿吨,占国内产量的 66.82%,2015 年三西地区的产量为 23.64 亿吨,占比为 63.98%。在供给侧改革进行了同时,也在引导优质的产能释放,两年时间三西地区产量占比提高了 2.83%,集中度持续提升。

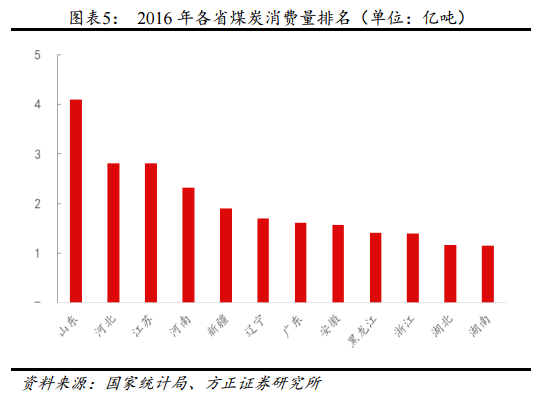

1.2 中东部消费缺口拉大,煤炭区域供给格局变化煤炭消费量集中在中东部地区。我国煤炭消费量集中在经济较发达的中东部地区,其中煤炭消费量最大的省份是山东,2016 年煤炭消费量达 4.09 亿吨;排名前十的省份中仅有新疆处于西部地区。

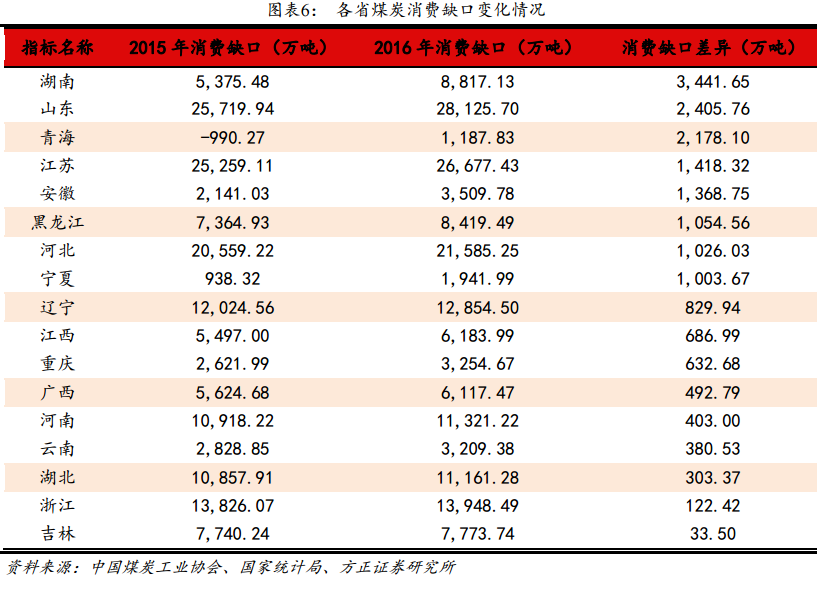

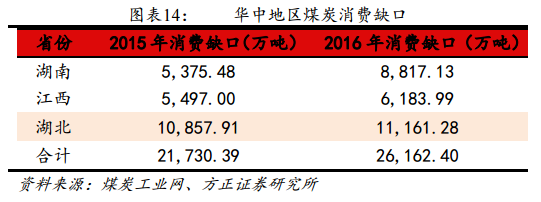

供给侧改革使中东部省份的消费缺口继续拉大。2016 年供给侧改革使中东部地区的煤炭产量大幅度缩减,中东部地区的煤炭消费缺口被进一步拉大,2016 年存在消费缺口的省份较 2015 年的煤炭缺口又提高了 1.78 亿吨。

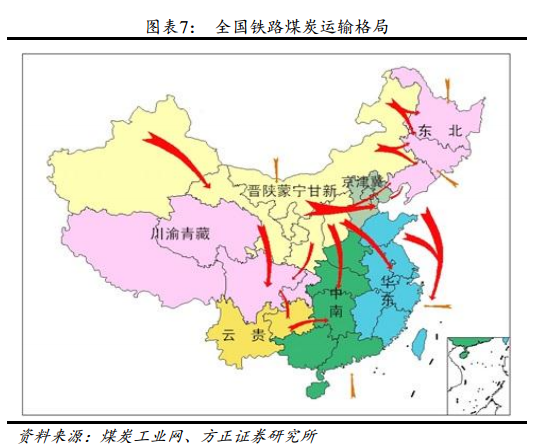

煤炭运输格局被打破,对运力提出考验。随着区域间煤炭调拨规模扩大,多年来形成的煤炭运输格局被打破。安徽、河南、山东、河北等省由传统的煤炭调出省转为调入省;贵州省、宁夏煤炭调出规模减少;江苏、广东、吉林、黑龙江等省调入规模不断扩大。 2017 年虽然尚未得到煤炭消费量变化的数据,但 2017 年中东部煤炭产量进一步削减,判断消费缺口持续扩大中,这对煤炭运力提出了较大考验。

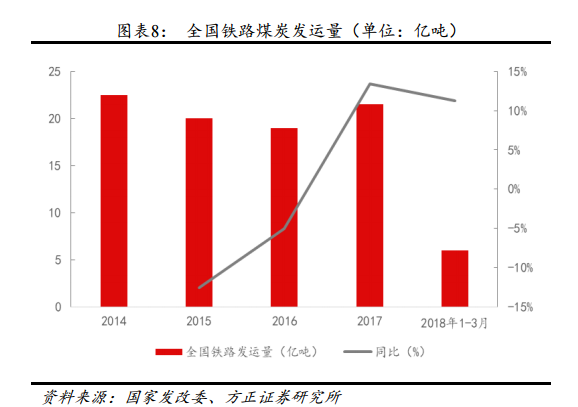

煤炭运力时段性和结构性偏紧。2016 年全国铁路煤炭发运量 19 亿吨,较 2014 年减少 3.52 亿吨,连续两年出现下滑,然而 2016 年中东部煤炭消费缺口出现扩大,煤炭运力吃紧,是导致煤价上涨的间接因素。

2017 年铁路煤炭发运量 21.55 亿吨,同比增长 13.42%,扩充的运力缓解了煤炭紧张的供需关系,但“公路治超”和“公转铁”仍对运力造成较大压力,在煤炭供应高峰期时仍然有时段性和结构性偏紧。

2 运力持续释放和行政干预加强促煤价回到绿色区间

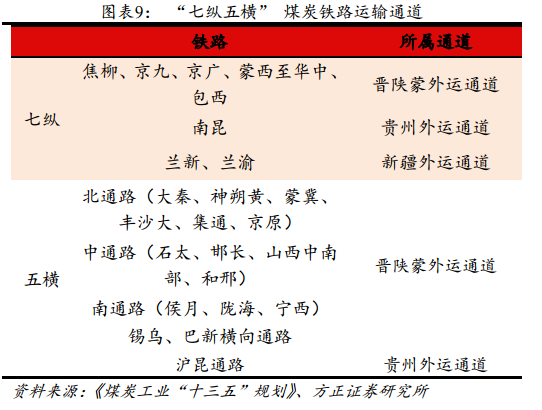

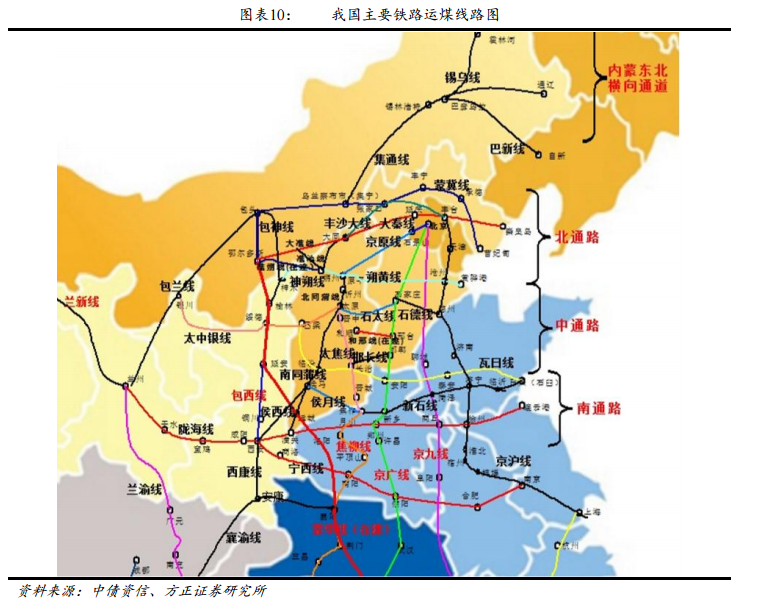

2.1 2018 年预计新增 1-1.5 亿吨运力保障煤炭运输 “七纵五横”的煤炭铁路运输通道。根据国家发改委、国家能源局发布的《煤炭工业发展“十三五”规划》,煤炭铁路运输将以晋陕蒙煤炭外运为主,全国形成“九纵六横”的煤炭物流通道网络,其中铁路通道包含“七纵五横”。

其中,七纵主要包括晋陕蒙外运通道的焦柳、京九、京广、蒙西至华中、包西;贵州外运通道的南昆和新疆外运通道的兰新、兰渝纵向通路。

五横包括,晋陕蒙外运通道北通路(大秦、神朔黄、蒙冀、丰沙大、集通、京原)、中通路(石太、邯长、山西中南部、和邢)和南通路(侯月、陇海、宁西),以及锡乌、巴新横向通路;贵州外运通道的沪昆通路。

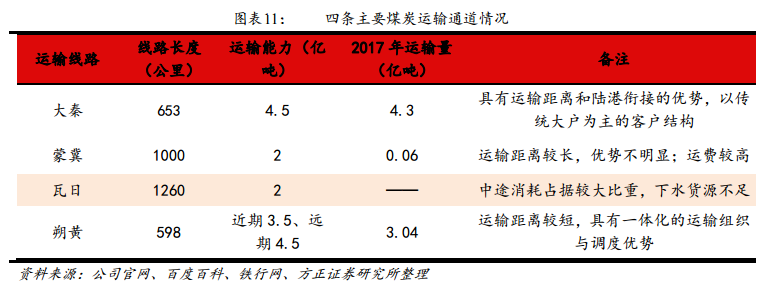

七纵五横中国铁系的大秦铁路、蒙冀铁路、瓦日铁路和神华系的朔黄铁路是四个主要通道。

大秦铁路:大秦铁路自山西省大同市至河北省秦皇岛市,纵贯山西、河北、北京、天津,全长 653 千米,是中国西煤东运的主要通道之一。大秦铁路是中国新建的第一条双线电气化重载运煤专线,1992 年底全线通车。大秦线具有运输距离和陆港衔接的优势,以传统大户为主的客户结构。2017 年大秦线完成运量 4.32 亿吨,同比增长 23%。

蒙冀铁路:即张唐铁路,在规划时又名张曹铁路(张家口-曹妃甸)。 2009 年开工建设,2014 年建成。本线路设计为继大秦铁路、朔黄铁路之后中国第三条能源大通道的一期工程,远期可向西续建至内蒙古自治区的包头、集宁等市,全长约 1000 公里,设计运输能力为 2 亿吨/年。

瓦日铁路:瓦日铁路西起山西省吕梁市兴县瓦塘镇,东至山东省日照港,是连接我国东西部的重要煤炭资源运输通道,世界上第一条按 30 吨重载铁路标准建设的铁路,于 2017 年 7 月 10 日全线贯通,设计货运能力每年 2 亿吨。

朔黄铁路:西起山西省神池县神池南站,与神朔铁路相联,东至河北省黄骅市黄骅港口货场。正线总长近 598 公里,设计年运输能力为近期 3.5 亿吨,远期 4.5 亿吨。2017 年,朔黄铁路年运量计划 2.8 亿吨,全年实际完成 3.04 亿吨,创运营 17 年来历史新高。

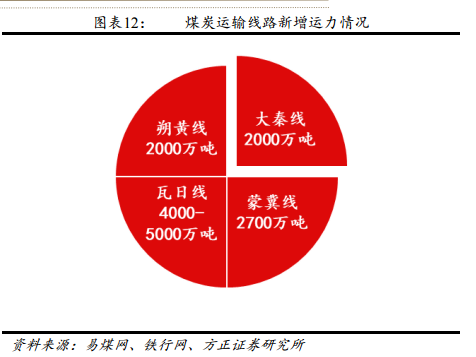

2018 年预计新增 1-1.5 亿吨运力。中国铁路总公司以增加煤炭及矿粉铁路运量为重点,2018 年计划新增铁路货运 2 亿吨,其中煤炭运量同比增加 1.5 亿吨。

中国铁路总公司决定 2018 年 4 月 10 日起,全国铁路将实施新的列车运行图。运行图调整后,货运能力进一步提升,对煤炭市场将产生较大的影响。加大大秦、蒙冀、瓦日等西煤东运、北煤南运主要货运通道运输能力挖潜,通过增开货运列车 220 对,预计全年货运发送量可增运 2 亿吨。

其中,大秦线有望新增 2000 万吨运力,今年 1-4 月份大秦线完成货物运量 1.46 亿吨。目前大秦铁路每天开行万吨、1.5 万吨、2 万吨重载列车 90 多列,基本实现了日均运量 130 万吨以上,大秦线今年有望完成煤炭发运量突破 4.5 亿吨。

蒙冀线可新增 2700 万吨运力。2018 年 4 月份以来,蒙冀铁路煤炭运量从日均 10 小列提高至 18 小列左右,运能增加近一倍,5 月份以来,蒙冀铁路继续保持相对高位运量运行,预计 2018 年蒙冀线可增加 2700 万吨煤炭运力。

瓦日线新增运力 4000-5000 万吨。根据 2018 年运输组织安排,非施工日计划开行 14 列万吨大列,其中梁山北站及日照南站单元万吨大列 4 列。则,全年有望完成煤炭运量约 4000 万吨,若编组方式进一步优化,理论运量能够达到 5000 万吨,但下水量仍非常有限。

朔黄线新增运力 2000 万吨。2017 年,朔黄铁路年运量计划 2.8 亿吨,全年实际完成 3.04 亿吨,创运营 17 年来历史新高。朔黄线设计运力在 3.5 亿吨,随着运力改造工作持续推进,预计今年可提升运力 2000 万吨。

铁总计划新增煤炭运力在 1.5 亿吨,四条主干线新增运力为 1.08 到 1.17 亿吨,算上支线的新增煤炭运力,预计今年新增运力完成情况相对乐观,全年可新增运力 1-1.5 亿吨,可有效保障煤炭的输运。

2.2 蒙华铁路投产可重塑南北煤炭运输格局 “北煤南运”的重要通道。

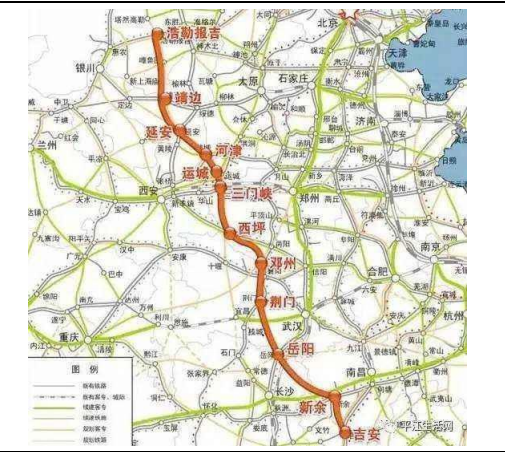

蒙华铁路北起内蒙古鄂尔多斯,南至江西省吉安市吉安站,经由内蒙古自治区及陕西、山西、河南、湖北、湖南 5 省的 12 个城市。全长 1837km,通道规划设计输送能力为 2 亿吨,建成运营初期输送能力达到 1 亿吨。

图表13: 蒙华铁路线路图

华中地区煤炭消费缺口持续扩大。2015 年湖南、江西和湖北三省煤炭消费量 3.06 亿吨,煤炭消费缺口 2.17 亿吨,占消费量的 71%; 2016 年供给侧改革使三省消费缺口继续扩大,2016 年三省煤炭消费量 3.07 亿吨,消费缺口扩大至 2.62 亿吨,占消费量的比例提高至 85%,外省调入煤炭的需求持续扩大。

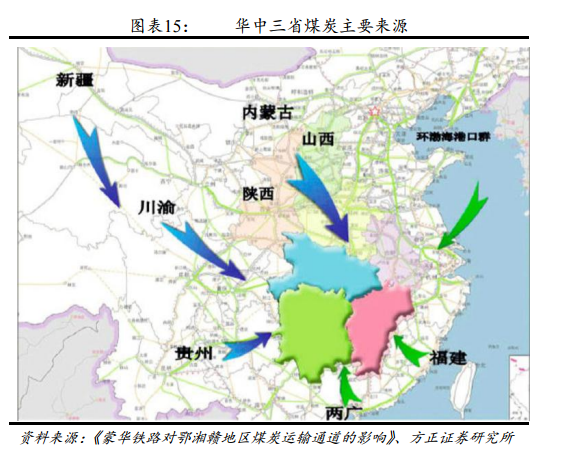

华中地区煤炭运输成本较高。华中三省的煤炭调入地主要有煤炭资源比较丰富的三西地区及周边省份。调运来源主要有:晋陕蒙宁等西部地区、川渝贵地区、新疆地区的国内煤炭,以及来自澳大利亚、越南、加拿大、俄罗斯、南非及印尼等国家和地区的进口煤炭。调运方式包括铁路、水运和公路。

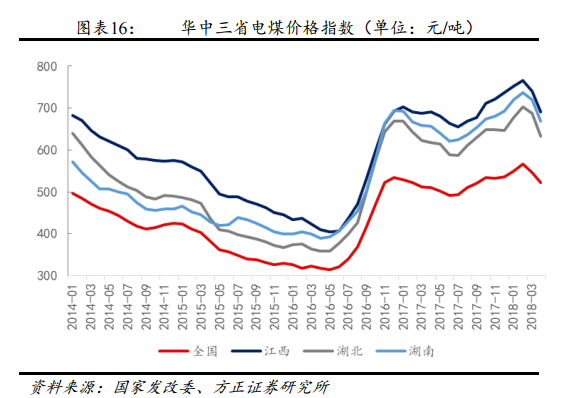

华中三省的煤炭运输成本较高主要体现在其煤价上,华中三省的电煤价格指数始终高于全国电煤价格指数 100 元/吨以上,且由于运价上涨,2016 年开始华中三省的电煤价格指数和全国平均水平的价格差距逐步扩大。

煤源优质且成本低,缺少外运便捷通道。蒙华铁路集运端煤源主要为内蒙古鄂尔多斯地区和陕西榆林地区的煤矿,鄂尔多斯煤质优良,开采成本低;榆林煤炭为特低灰、特低硫、特低磷、中高发热量的优质动力煤,受铁路运输能力的限制,每年大量煤炭只能通过公路外运,运输成本极高。

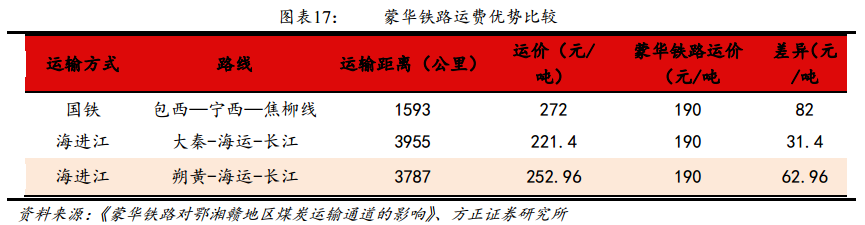

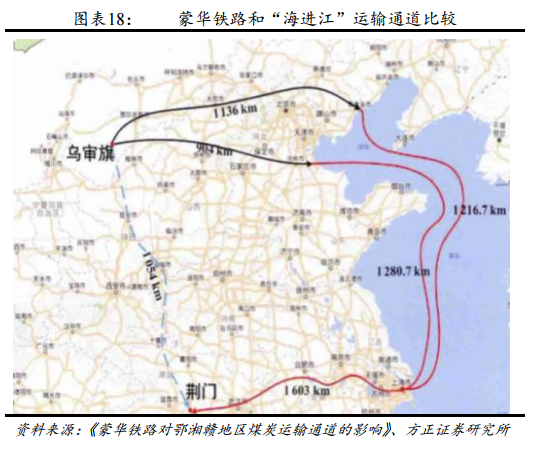

蒙华铁路运输成本更低。华中地区运输主要是国铁和海进江两种方式,通过计算蒙华铁路运费去比较运输成本的变化。

与国铁相比:根据《蒙华铁路对鄂湘赣地区煤炭运输通道的影响》的测算,蒙华铁路的综合运价率为 0.18 元/(t˙km),比国铁运价稍高。但蒙华铁路从乌审旗至荆门的运距为 1054km,比国铁减少 500 多公里,全程运输费用为 190 元/t,每吨货物比国铁的 272 元/t 运价节约 82 元。

与海进江相比:“海进江”两大运输通道的运距均超过 3500km,但水运部分成本较低;蒙华铁路乌审旗至湖北荆门段的运距为 1054km,运输效率较高。计算相关费用可知,“海进江”通道的单位运价分别约为 221.40 元/t(经大秦铁路)和 252.96 元/t(经朔黄铁路),较蒙华铁路的 190 元/t 的运价分别高出 31.4 元/t 和 62.96 元/t。

蒙华铁路投产可重塑南北煤炭运输格局。蒙华铁路具有运输距离、运输时间和运费上的优势,可将内蒙和陕西榆林地区的优质煤炭送至华中地区,缓解华中地区煤炭供应紧张局面,降低华中地区煤炭运输成本。同时蒙华铁路可通过江运和支线铁路更好的辐射西南和东南地区,增强我国煤炭运力,使我国煤炭运力具有较强的保障。

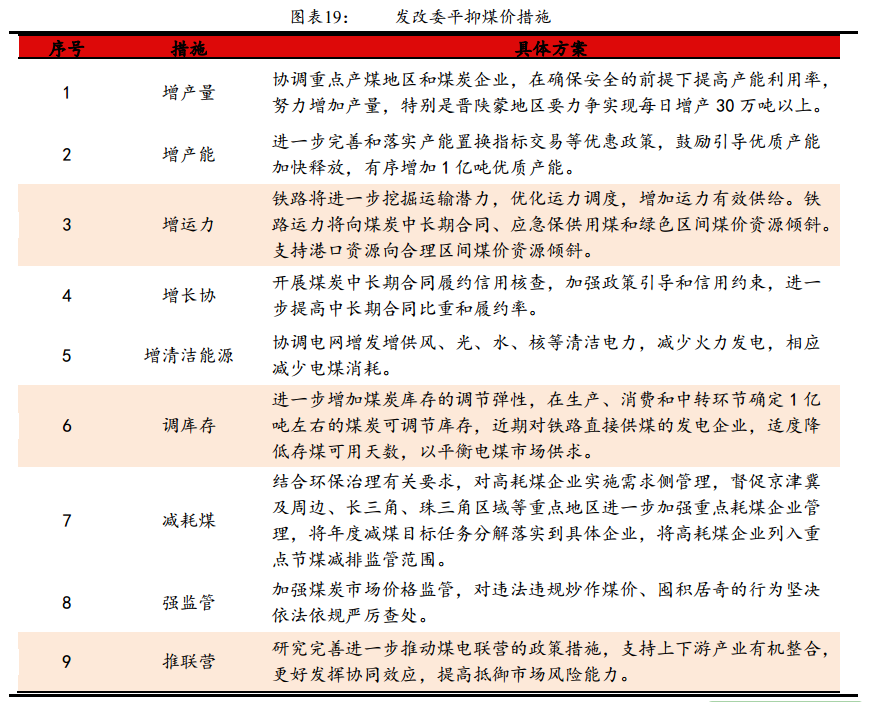

2.3 行政干预加强可有效平抑煤价涨幅发改委将采取9项措施促市场煤价回归合理区间。

随着气温升高,用电量需求相应增长,5 月日均煤耗一度达到 80 万吨/天的高位,煤炭价格大幅回升。

5 月 18 日发改委宣布将采取措施促进煤价回归绿色区间,主体措施包括增产量、增产能、增运力、增长协、增清洁能源、调库存、减煤耗、强监管和推联营。

优质产能将加速释放。在发改委发布 9 项煤价措施后,山西、内蒙和陕西分别召开了增产增供的专题会议,一方面推进现有产能提高产能利用率,实现每日增产 30 万吨以上;另一方面鼓励引导优质产能加快释放,有序增加 1 亿吨优质产能。

长协煤供给量和履约率将提高。发改委从三方面保证和提高长协煤的供给量,首先是增加长协煤合同,国家发改委、铁路总公司提出新增 2-3 亿吨三方电煤中长期合同,继续提高长协煤在电企中的占比;其次是优先保障长协煤的运力,尤其是保障重点区域电煤运输需求,今年 1-4 月晋陕蒙煤炭运量同比增加 5000 万吨,增长 15%;最后是加强监督手段,国家有关部门近期将组织 10 个督查组,对晋陕蒙地区煤炭企业的电煤中长期合同签订履行情况特别是年度中长期合同履约情况进行全面核查,对履约率不高的、履约不规范的企业进行联合惩戒。

长协煤比例提高可平抑煤价涨幅。长协煤对于减小电企煤价涨幅的作用非常明显,2018 年一季度长协煤履约率和运力得到保障,华能国际在一季度的煤炭成本上升 7.5%,远低于煤炭市场价的 12.55%的涨幅。

在优质产能和煤炭运力持续释放的情况下,随着发改委对于煤价的行政干预加强,煤价回归绿色区间的趋势明确。

3.1 短期煤电利用小时数或将明显回升

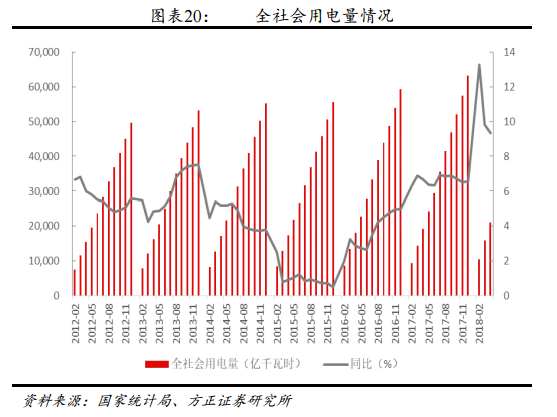

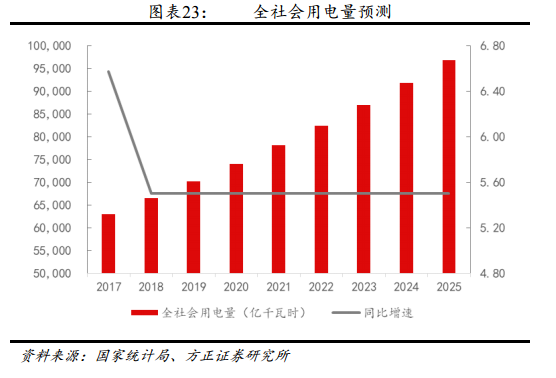

全社会用电量恢复增长。2018 年以来,全社会用电量持续保持高速增长,1-4 月全社会用电量达 2.11 万亿千瓦时,同比增速 9.32%,远超年初预期。

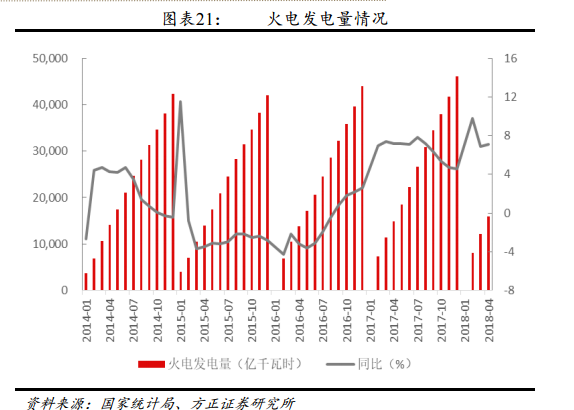

火电发电量同比增速保持较高水平。2018 年 1-4 月,火电发电量为 1.59 万亿千瓦时,同比增长 7.1%,同样保持了较高的增速。

用电量超预期或带动利用小时数明显回升。对应用电量超预期的情况是,火电的装机增速持续下滑,2018 年 4 月火电装机增速已下滑至 3.7%,为近年低点。

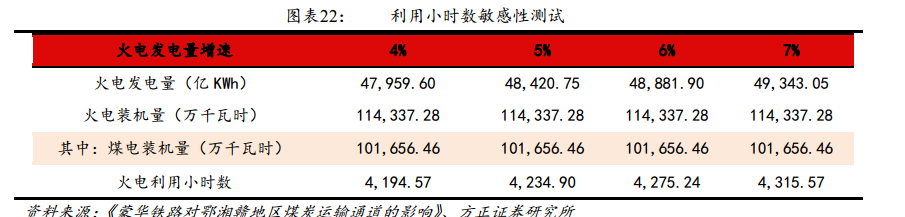

我们假设今年煤电装机量能够达到 10.16 亿千瓦,火电装机量达 11.43 亿千瓦时,若火电能够保持 7%的发电量增速,则全年利用小时数可达 4315 小时,较 2017 年的 4208 提升 107 小时;若火电发电量增速回落至 5%,则火电 2018 年的利用小时数为 4234 小时,较 17 年提升 26 小时。

3.2 长期煤电利用小时数进入上升通道

到“十四五”末将新增用电量 3.2 万亿度。全社会用电量呈现增长趋势,经历过 2015 年宏观经济转型导致的低速增长后,近两年的用电量增长又保持在 5%左右的稳定增速。中电联预计 2018 年全社会用电量增长为 5.5%左右。据国家统计局预测,我国实体经济运行稳中趋好,企业盈利状况将有所改善,保守估计未来三年间社会用电量可以实现年均增速 5.5%的稳定增长,到“十四五”末将新增用电需求 3.37 万亿度。

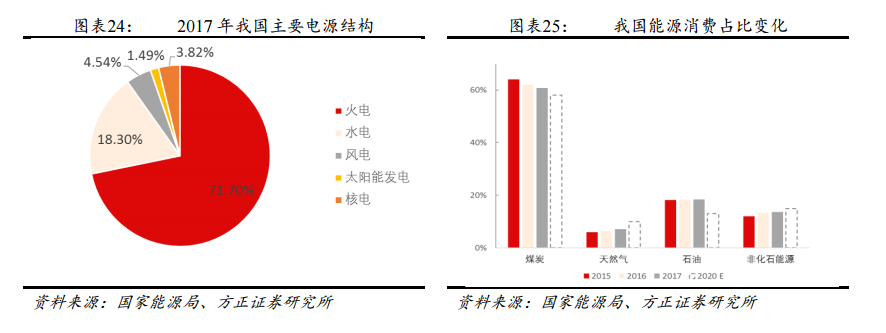

社会用电需求的增量对发电量提出了更高的要求。一直以来我国能源消费结构以煤炭为主,煤炭在一次能源消费中的占比一直居于 60%左右的高位。根据能源发展的“十三五”规划,到 2020 年,煤炭消费比重应该进一步降低,控制在 58%以下;使清洁能源成为能源增量主体,非化石能源占比应达到 15%。

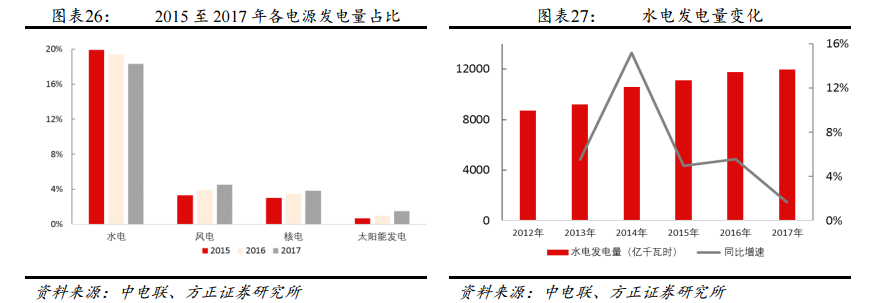

自 2012 年以来火电占全部发电量比重由 78.1%开始逐步下降, 2017 年这一比例为 71.8%。 2015 至 2017 年三年间,我国能源消费结构持续优化:煤炭占比逐年下降,天然气和非化石能源占比逐年上升。为了实现 2020 年煤炭消费结构降至 58%的目标,需要持续提升非化石能源所占比重。

非化石能源即当前的新能源以及可再生能源,包含水能、风能、核能、太阳能等。水力发电作为传统电源长期以来贡献的发电量仅次于火电,也是非化石能源中最主要的贡献来源。但水电发电量自 2014 年以来年均增速两年下降,2017 年水电发电量达 1.08 万亿千瓦时。

目前我国十三大水电基地未开发水能资源占比已不到 20%,未开发地区主要集中于开发难度较大的河流上游、高海拔和藏区且大机组较少,未来开发利用预计会十分缓慢;另一方面受国家政策和物价水平影响,环境保护和建设征地等标准提高影响,水电站的建设成本大幅提高,水电建设接近尾声。

水电到 2025 年新增发电量占需求缺口 9.5%。从水电十三五规划来看,2020 年水电总装机容量达 3.8 亿千瓦,年发电量 1.25 万亿千瓦时;预计 2025 年全国水电装机量达 4.7 亿千瓦,年发电量达 1.4 万亿千瓦时。未来到“十四五”末预计水电发电量增量在不到 3200 亿千瓦时之间,仅为未来需求空间的 9.5%。

风电光伏无法成为基核负载,且基数仍然较小。光伏和风电受制于阳光和风能的限制,稳定性较差,间歇性特征明显,容易引发电力供应不稳问题,对电网的安全性造成冲击,为补足光伏和风力发电没有运作时的发电缺口,需要更加稳定的基荷能源。目前风电和光伏的基数仍然较小,风电十三五末预计装机规模达到 2.1 亿千瓦,发电量达到 4200 亿千瓦时,光伏十三五末预计装机规模达到 1.1 亿千瓦,发电量达到 1500 亿千瓦时,即使“十四五”期间能够实现爆发式增长,对于 3.2 万亿的需求缺口来说仍然较小。

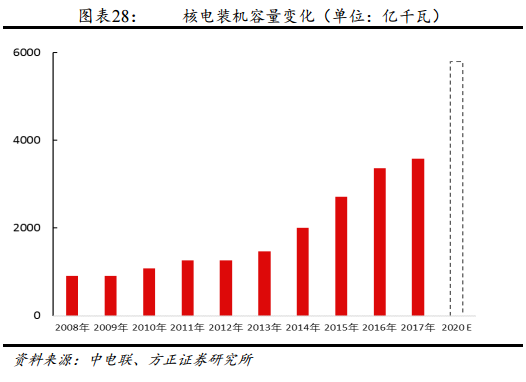

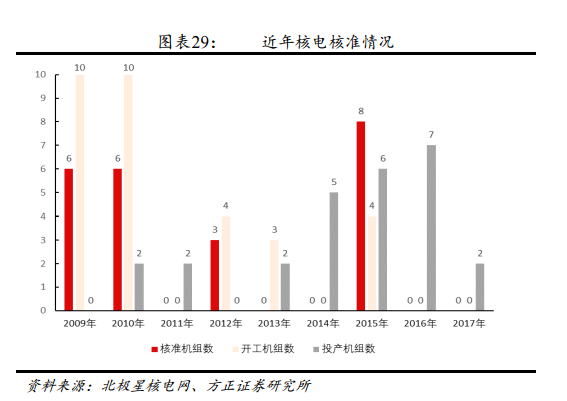

核电发展低于预期。在核电装机容量方面,截至目前有 3681 万千瓦核电在运装机,2187 万千瓦核电在建装机。2018 年预计新增 700 万千瓦的核电装机。按照国内核电机组核准后 2 年开工,开工后 6 年投产的建设周期估算,目前在建的全部 2187 万千瓦装机均能在 2022 年前后全部投产,延期两年才能够实现 5800 万千瓦在运的“十三五” 规划在运目标。

2016 年-2017 年国家未核准一台核电机组,而为了实现 3000 万千瓦在建的装机容量规模目标,2018 至 2020 年每年应至少开工 5-6 台核电机组,每年应批准开工约 1000 万千瓦的核电机组。

预计未来加快核电发展速度的概率不大。目前国家对于核电的发展还是相对谨慎的态度,预计今年将恢复核电项目的核准,但未来加快核电发展速度的概率不大,仍将以稳步推进发展为主要步调。

煤电重要性提升,利用小时数进入长期上升通道。目前我国对于新增煤电机组控制严格,近期下发的能源局煤电预警规划中明确指出大部分省份的装机充裕度指标为红色,到 2021 年煤电核准的机组增量将很少,未来煤电增量机组也非常有限。

但随着我国用电量的持续增长,到“十四五”末我国新增用电需求 3.2 万亿千瓦时,在水电增量不到 10%,核电发展低于预期和风光无法负载基核的能源供给结构下,电力供需的结构会得到明显的改善,煤电的重要性应得到提升,负载基础负荷的煤电机组利用小时数将持续提升。

4 煤炭和电力供需双改善推动火电业绩反转

煤炭供需改善,行政干预加强,价格回归绿色区间趋势明确。未来 3 年新增产能 6.1-6.6 亿吨,剩余 2.6 亿吨去产能任务多为去无效产能,未来 3 年新增净产量望超 1.3 亿吨/年,预计 18 年需求端增量不到 1 亿吨,煤炭供需格局已在改善;运力持续释放,今年预计新增 1-1.5 亿吨运力,19 年蒙华铁路投产可新增 2 亿吨运力,整体运力宽松;发改委行政干预继续加强和履约率提高的长协煤可减小电企煤价波动, 2018Q1 华能煤价同比+7.5%,低于市场煤 12.55%的涨幅,煤价回归绿色区间趋势明确。

电力供需改善,利用小时数进入长期上升通道。1-4 月份的用电量增速(9.3%)超预期,叠加煤电装机增速降低,2018 年 3 月煤电装机增速已降至 3.7%,煤电利用小时数望明显回升。未来煤电装机增量有限,随着用电量持续增长,负责基核的优质大机组利用小时数长期处于上升通道。

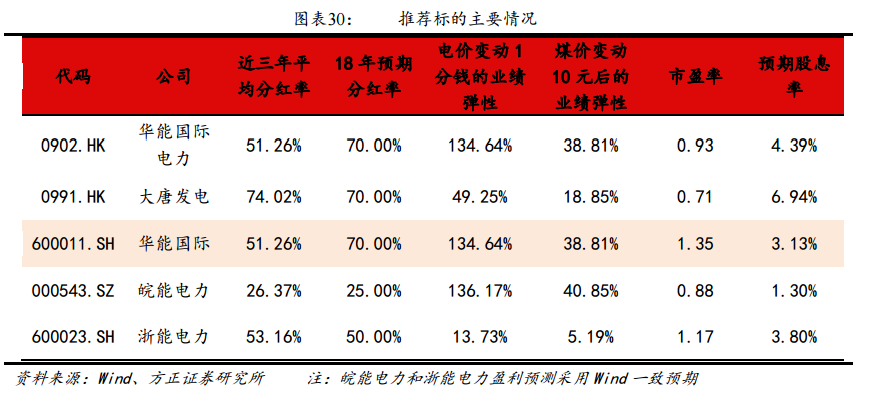

火电估值为近十年低位,在煤价和利用小时数均处在有改善情况下,业绩反转预期明确,具备战略性的配置价值。我们重点推荐港股的华能国际电力和大唐发电,A 股的华能国际、皖能电力和浙能电力。

- 西安热工研究院有限公司

- 中国电机工程学会

- 国家核电技术公司

- 中国电力科学研究院

- 火力发电分会(电机工程学会)

- 火力发电分会(中电联)

- 中国电力规划设计协会

- 中国电力建设企业协会

- 华润电力控股有限公司

- 国电电力发展股份有限公司

- 华能国际电力股份有限公司

- 大唐国际发电股份有限公司

- 中国华电工程(集团)有限公司

- 山东黄台火力发电厂

- 中国华电集团发电运营有限公司

- 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

- 园通火力发电有限公司

- 广西柳州发电有限责任公司

- 株洲华银火力发电有限公司

- 内蒙古岱海发电有限责任公司

- 山西漳山发电有限责任公司

- 湖北华电黄石发电股份有限公司

- 黑龙江华电佳木斯发电有限公司

- 陕西蒲城发电有限责任公司

- 福建华电永安发电有限公司

- 开封火力发电厂

- 华电国际邹县火力发电厂

- 中山火力发电有限公司

- 山西阳光发电有限责任公司

- 国电长源电力股份有限公司

- 山东新能泰山发电股份有限公司

- 宜昌东阳光火力发电有限公司

- 扬州火力发电有限公司

- 太仓港协鑫发电有限公司

- 甘肃电投张掖发电有限责任公司

- 陕西渭河发电有限公司

- 国投钦州发电有限公司

- 大唐淮南洛河发电厂

- 国电丰城发电有限公司

- 靖远第二发电有限公司

- 国华绥中发电有限公司

- 元宝山发电有限责任公司

- 开封火力发电厂

- 云南华电巡检司发电有限公司

- 云南华电昆明发电有限公司

- 国投宣城发电有限责任公司

- 山东黄岛发电厂

- 国投北部湾发电有限公司

- 西北发电集团

版权所有©火力发电网 运营:北京大成风华信息咨询有限公司 京ICP备13033476号-1 京公网安备 110105012478 本网站未经授权禁止复制转载使用